“自主性を尊重する文化”が支援の好循環に!

2025-10-31

社会福祉法人成春館 障害福祉サービス事業所田原授産所 施設長 大羽 庸弘

大切なのは“自分の家族だったら?”と考えること

愛知県田原市は、太平洋に面した温かなまち。夏にはサーフィンの世界大会が開催され、冬でも雪は数えるほどしか降りません。そんな穏やかな気候の田原市で、主に知的障がいをもつ方を対象に生活介護サービスを提供しているのが「田原授産所」です。ご利用者は日中に通所し、4つのグループに分かれて作業や自立課題を行います。

田原授産所では、年間12回の研修プログラムやチェックリストの活用を通して、現場の状況に即した学びと気づきの共有を大切にしています。さらに、虐待防止の取組については、職員一人ひとりが「自分ごと」として真剣に向き合っています。

「虐待防止のために一番大切にしているのは、ご利用者の立場を自分の家族に置き換えて支援を行うことです。ご利用者の立場を、職員自身の子どもや両親に置き換えたときに「嫌だな」と感じることは全て不適切な支援です。ボーダーラインが明確なので、田原授産所には“グレーゾーン”はありません」そう語るのは大羽施設長。

さらに、田原授産所では、職員同士が互いを尊重し合いながら、気づいたことは率直に伝え合える風土が根づいています。そうした関係性の中で、職員同士の雰囲気はとても和やかで、定着率の高さも特徴のひとつです。要望や意見を気兼ねなく伝えられ、それがしっかりと反映される職場環境だからこそ、職員は心に余裕をもってご利用者と向き合うことができます。

「知りたい」「おもしろい」を大切にした研修体制

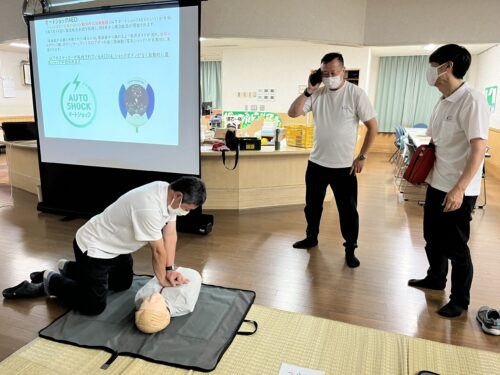

以上みてきたように田原授産所には「職員の意見を尊重して反映する文化」があります。それは研修体制にも根づいています。月に1回の内部研修は、研修委員4名が中心となって企画していますが、内容づくりには職員全員の意見が積極的に取り入れられています。たとえば、「外部研修で聞いた講師の話がとてもおもしろかった」といった声があれば、その講師を実際に招いて研修を行うこともあります。

研修のプログラム選定は大切なポイント。毎回かしこまった内容ばかりの研修を企画してしまうと、職員の姿勢は消極的になりがちです。しかし、ユーモアがある講師の方を招いたり、楽しみながら実践的に学べる内容をはさみ込んだりすることで、職員が積極的に参加できるよう工夫しています。「事業所外の人の考え方に触れることで職員の視点が変わることが多く、できるだけ外部の人とつながるような取組をしています」と大羽施設長は語ります。

地域の他事業所との関わりや自立支援協議会への参加にも日頃から積極的に取り組み、情報交換を通して研修の企画につながることも多くあります。

たとえば、6月に実施した「精神障がい」に関する研修では、自立支援協議会でともに活動している精神保健福祉士の方に講師を依頼しました。こうした交流を重ねるなかで、お互いの施設を行き来する関係が生まれ、信頼を育みながら長期的なつながりへと発展しています。

研修を通じて新たな視点が得られ、「現場で取り入れてみよう」という意欲が生まれる、こうした好循環が、ご利用者への支援の質をさらに高める原動力となっています。

自主性や信頼関係が支援の質を高める

田原授産所では、虐待防止のためのチェックリストは職員自身が作成します。作り方は、うっかりやってしまったことや言ってしまったことを付箋に書き、「身体的虐待」「ネグレクト」などの項目ごとに模造紙へ貼り出していきます。そのなかでも特に不適切な言動を厳選し、チェックリストにするのです。「自分たちで“気をつけたいことは何か”を考えないことには、チェックしても意味がないと思っています。チェックリストを見直すタイミングも職員自身に決めてもらっています」と大羽施設長の言葉から、改めて職員の自主性を重んじる雰囲気が伝わります。形骸化しがちなチェックリストも、職員が自分自身で作成するというステップを経ることで、「自分ごと」として捉えられるようになります。

また、3か月に一度開催される虐待防止委員会では、現場の主任や副主任、サービス管理責任者が集まって、支援の様子について情報を共有し合います。対応に不安がある職員がいる場合には、すぐに注意するのではなく「最近何か大変なことがあった?」と、まずは事情を聞くことを優先しています。プライベートな問題などを解決することは難しいですが、親身になって話を聞くことで職員の安心感も高まり、対応が改善されるケースが多くあります。

「場合によっては、施設長である自分が職員の話を直接聞くこともあります。職員が困ったときに声をかけやすいように、日頃から話しかけてもらいやすい雰囲気をつくることを意識しています」そんな大羽施設長や管理職の姿勢が職員に伝わり、ご利用者への関わりにも反映されているのでしょう。

今後も、他事業所や関係機関との連携をさらに強化しながら、外の視点を積極的に取り入れ、職員一人ひとりが自主性をもって支援にあたることで、ご利用者にいっそうの笑顔が広がっていくことを目指しています。